ASTRONOMICAL

天体観測について

THE JOY OF ASTRONOMY

天体観測の楽しさ

星空の謎を解き明かす、

天体観測の楽しさ

夜空に輝く星々を観察する天体観測。

誰もが一度は、「満天の星空を見てみたい」と思ったことがあるのではないでしょうか?

現代の日本の大都会では、満天の星空を目にする機会は少なくなっています。天体観測の魅力は、そんな現代でも満天の星空の世界を堪能できることです。

望遠鏡越しに見る夜空は、肉眼では分からなかった神秘的な世界を目の当たりにできます。

無数に広がる星々に身を委ねながらある一点を見つめると そこに吸い込まれていきそうな不思議な感覚を味わうことができます。

星のカテゴリー

空には様々な種類の星があります。

ここでは、惑星・流星・星雲・彗星の4つに分けてそれぞれの特徴を紹介します。

惑星・月

惑星は、恒星(太陽など)の周りを回る地球や火星などの大きな天体です。惑星は自ら光を発しませんが、恒星の光を反射して見えます。月は、地球の1つの衛星として周りを回る天然の衛星です。月も自ら光らず、太陽の光を反射して輝いています。

太陽

太陽は、地球を含む太陽系の中心に位置し惑星や天体の周りを回っており、このエネルギーが太陽光として地球上の生命を支えています。

星雲・星団・銀河

星雲とは、銀河系内に存在するチリやガスの集合体を指し、美しい色合いが見られます。星団とは、多数の星が集まって形成したグループです。数千から数万個の星が互いに引力で結びついています。銀河とは、星、惑星、ガス、塵、暗黒物質などが重力でまとまった巨大な天体の集まりです。

彗星・流星・星座

彗星とは、太陽の周りを公転しながら物質を蒸発させる天体のことを指します。流星とは、「流れ星」とも呼ばれる大気に突入した小さな隕石や塵が燃え尽きて見える光の筋です。星座とは、夜空の星を結び付けてできた形で、「オリオン座」や「北斗七星」などが有名です。

PREPARATION

天体観測の準備

星空の観察には天体望遠鏡は必須ではなく、適切な条件下で肉眼でも楽しめます。

晴れた日や空気が澄んだ日、光が少ない場所で星空を観察し、目が慣れてくると星々が見えてきます。

また、観測機器を使用すると肉眼では見えない星々も見ることができます。

観察したい天体の条件を知り、素晴らしい観測体験を重ねましょう。

天体観測のアイテム

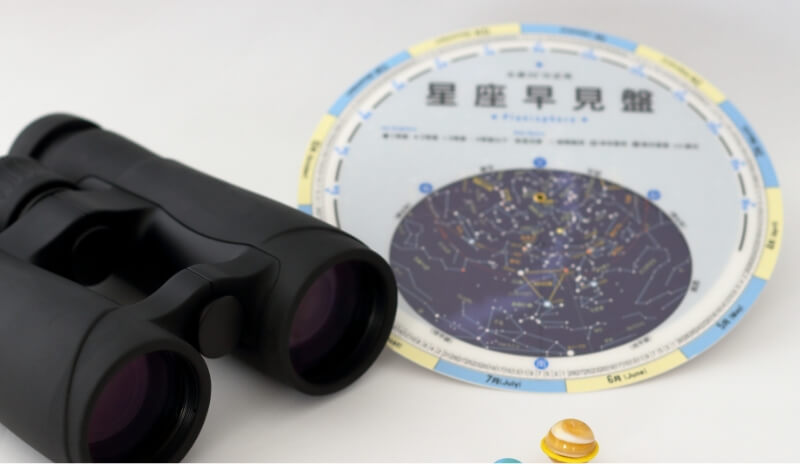

星座早見表

日時と方角が分かれば、どの天体が見えるかが一目でわかる便利な天体グッズです。最近では、星座アプリを使って同様の情報を得ることもできます。

コンパス

天体観測には、コンパスで正確な方角を確認することが重要です。デジタルコンパスは、衝撃や周囲の磁気の影響を受けることがあり、使用時に調整が必要な場合があります。

双眼鏡

"手軽に天体観測を

はじめたい方に!"

肉眼より少し大きく星を観察したい場合、倍率6〜10倍の双眼鏡が役立ちます。手ブレが少なく、気軽に星空を楽しむのに最適です。

天体望遠鏡

"本格的に天体観測を

はじめたい方に!"

月のクレーターや惑星の詳細を観察するには、天体望遠鏡が最適です。小型でも楽しめますが、口径が大きい望遠鏡を使うことで、より明るく鮮明に見ることができます。

望遠鏡の種類

望遠鏡にもさまざまな種類があります。

対物レンズで光を集めるのが屈折式望遠鏡、反射鏡(凹面鏡)で光を集めるのが反射式望遠鏡です。

そのほか両方を組み合わせたタイプがあり、用途や特性に応じて望遠鏡を選びましょう。

屈折式望遠鏡

日時と方角が分かれば、どの天体が見えるかが一目でわかる便利な天体グッズです。最近では、星座アプリを使って同様の情報を得ることもできます。

反射式

反射式(ニュートン式)は、接眼部が筒先にあり、天体と90°異なる方向から見るため慣れが必要ですが、価格が安く、同じ口径で屈折式の1/2~1/5の価格で購入できます。

反射屈折式天体望遠鏡

反射屈折式天体望遠鏡は、屈折式と反射式のそれぞれの特徴を組み合わせたもので、凹面主鏡と凸面副鏡を使用し、補正レンズ等を鏡筒前面に配置して像の歪みを抑えています。